上一篇

数据隐私 信息保护 安全计算真的靠谱吗?深入解析其实际应用与挑战

- 问答

- 2025-08-15 21:17:29

- 3

🔍 数据隐私 | 信息保护 | 安全计算真的靠谱吗?深入解析其实际应用与挑战(2025年8月版)

🌟 技术现状:从“理论靠谱”到“实战落地”

-

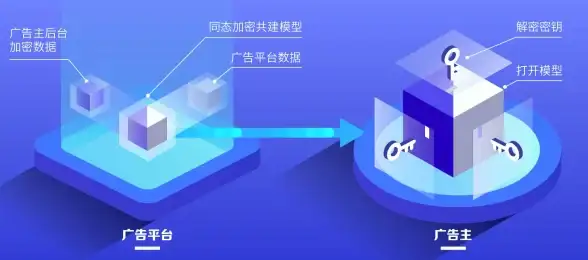

隐私计算:数据可用不可见

- 同态加密+联邦学习:腾讯云天御隐私计算平台通过同态加密技术,助力农商行降低贷款逾期率15%,联邦学习缩短建模周期至2天,实现“数据不动模型动”。

- 差分隐私+TEE:重庆大学提出的联邦压缩学习框架,在工业场景中验证多技术协同价值,比如儿童手表通过差分隐私技术上传模糊化位置数据,既保障安全又避免轨迹泄露。

- 区块链存证:国家网络身份认证系统采用“可用不可见”技术,用户凭数字身份码即可办理政务,但后台数据通过区块链加密存证,防止篡改。

-

端到端加密:从聊天到支付全覆盖

- Signal协议升级:WhatsApp、Signal等应用已支持双层加密,即使服务器被攻破,黑客看到的仍是乱码。

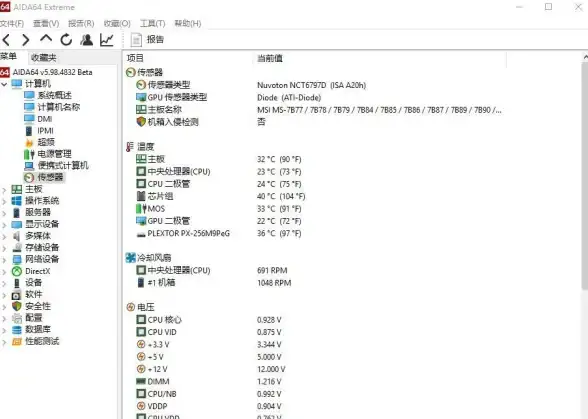

- 硬件级防护:部分旗舰手机内置TEE可信执行环境,指纹、人脸等生物信息直接在芯片内加密,APP无法调用原始数据。

-

AI防御:漏洞扫描效率提升300倍

- 谷歌Big Sleep系统:48小时内扫描GitHub前1000项目,揪出20个高危漏洞,验证准确率92%,远超人工审计。

- 动态威胁检测:企业防火墙开始集成AI模型,实时分析流量中的异常行为,比如某电商平台通过AI拦截了伪装成促销链接的钓鱼攻击。

🚨 实际应用:成绩与挑战并存

-

成功案例

- 跨境电商:亚马逊用数据脱敏技术隐藏用户手机号后四位,eBay通过区块链记录交易全流程,纠纷率下降40%。

- 智能制造:某汽车厂用安全多方计算技术,联合供应商分析零部件故障率,但供应商数据始终加密,仅输出统计结果。

- 智慧医疗:某医疗大数据公司通过隐私计算,联合10家医院分析肿瘤病例,发现新疗法,但患者姓名、病历号全程匿名化。

-

现实挑战

- 技术短板:同态加密计算量仍比明文大10-100倍,某银行因性能问题暂缓全量部署。

- 人为漏洞:LockBit事件中,黑客通过钓鱼邮件获取内部权限,绕过所有加密技术。

- 法律冲突:某国要求企业预留“加密后门”以便执法,但欧盟GDPR明确禁止,跨国企业面临两难选择。

💡 用户防护:从“被动挨打”到“主动防御”

-

技术选择

- 优先使用端到端加密服务(如Signal、ProtonMail),关闭云备份的自动同步功能。

- 重要文件用Veracrypt全盘加密,密码强度需包含大小写、符号且超过12位。

-

设备加固

- 开启BIOS密码+硬盘加密,防止设备丢失后数据泄露。

- 安装开源防火墙(如pfSense),拦截可疑网络请求。

-

行为规范

- 避免在公共WiFi登录网银,可用VPN加密流量。

- 收到“账户异常”短信时,直接拨打官方客服电话,勿点链接。

🌍 未来趋势:技术、法律、意识“三驾马车”

- 技术融合:隐私计算将与AI、量子计算结合,比如用同态加密训练医疗大模型,数据不出医院也能协作。

- 法律完善:2025年《网络数据安全管理条例》对违规企业最高罚没年营收5%,部分企业已设立“首席隐私官”。

- 全民觉醒:某地智慧城市项目因公众反对暂停人脸识别,显示数字时代“隐私权”正成为基本人权。

📌 总结:数据隐私技术已从“理论可行”走向“实战落地”,但漏洞仍存,用户需保持警惕,企业需持续投入,法律需刚性约束——唯有“技术+法律+意识”三管齐下,才能让数据在阳光下安全流动。 🔐

本文由 业务大全 于2025-08-15发表在【云服务器提供商】,文中图片由(业务大全)上传,本平台仅提供信息存储服务;作者观点、意见不代表本站立场,如有侵权,请联系我们删除;若有图片侵权,请您准备原始证明材料和公证书后联系我方删除!

本文链接:https://cloud.7tqx.com/wenda/627957.html

发表评论